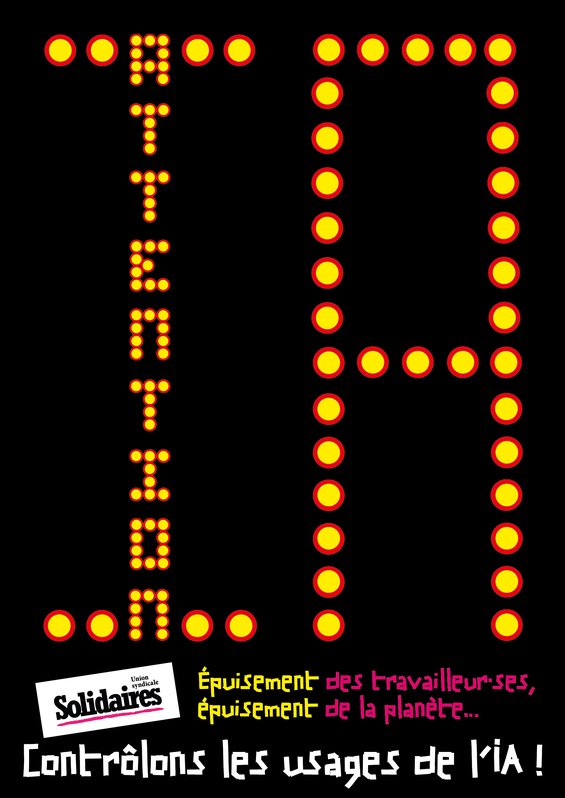

L’intelligence artificielle (IA) percute de plein fouet notre vie quotidienne, mais aussi nos métiers et nos conditions de travail. À l’image d’une pensée magique, les gouvernements, les entreprises et les administrations en font le remède à tout et sont engagés dans une course folle pour son développement.

L’IA est en réalité surtout un objet politique. Pour mieux le comprendre, “nous devons aller au-delà des réseaux de neurones et de la reconnaissance statistique des formes et nous demander ce qui est optimisé, pour qui, et qui décide” comme le propose Kate Crawford dans “Contre atlas de l’intelligence artificielle” . Dès lors, comment se repérer dans le flot d’innovations très rapides et peu transparentes ? Comment et avec qui sont développés les systèmes d’IA qui viennent impacter nos missions de service publics, nos professions ? Quelles conséquences sur nos conditions de travail et le sens même du travail ? Que pouvons-nous faire collectivement et syndicalement ?

L’IA, c’est quoi ?

Loin d’être nouveau, le terme IA existe depuis les années 50. Cependant, dans le grand public, son usage s’est surtout popularisé récemment avec l’émergence des IA génératives, dont ChatGPT est l’exemple le plus connu.

Sans définition universelle qui fasse consensus, l’intelligence artificielle est décrite comme une discipline qui réunit science et technique afin de faire imiter par une machine les capacités cognitives humaines. Le Parlement européen définit l’intelligence artificielle comme tout outil utilisé par une machine capable de « reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité ».

Ces dernières années l’IA et plus largement les outils de science des données se sont très rapidement développés dans tous les domaines (moteur de recherche, enceintes connectées , GPS, appareil photo du smartphone…), le travail ne faisant pas exception.

L’IA est souvent présentée comme une avancée technologique ayant des conséquences positives (médecine…), cependant, dans les milieux professionnels, l’introduction de l’IA est davantage source de transformations des métiers sans que les travailleurs et travailleuses n’y soient jamais associé·es conduisant à une perte de sens du travail et à de nombreux licenciements. Elle reste à ce jour avant tout perçue comme un enjeu de croissance majeur par les multinationales et les gouvernements.

Les questions techniques et politiques que ça pose

Au-delà des promesses de progrès techniques et de transformation sociétale, les systèmes d’IA représentent des risques, notamment celui de véhiculer et exacerber des stéréotypes. Ils reflètent les préjugés existants, introduisent des biais, et renforcent les discriminations liées au genre, à l’orientation sexuelle, au handicap, à l’âge, la nationalité, la religion réelle ou supposée, mais aussi les discriminations racistes.

L’apprentissage automatique des IA produit fréquemment des absurdités, mais aussi des erreurs ou hallucinations.

Les données utilisées par les IA proviennent de contenus générés par des humain∙es, qui ne sont pas libres de droit ou qui sont des biens communs numériques comme Wikipedia. La même chose est valable pour les films, images, etc., qui sont pillés sans tenir compte du droit d’auteur.

L’IA et ses conséquences sur le travail et l’emploi

Modernité, allègement des tâches, gains de temps, derrière les qualificatifs dithyrambiques des employeurs, ce sont souvent les employé·es qui trinquent. Le déploiement des outils de data-science s’accompagne de suppressions de postes : cela a été le cas dans la société Onclusive, spécialisée dans la veille média, mise en lumière par la lutte syndicale pour sauvegarder les emplois (160 salarié∙es licencié∙es sur un effectif initial de 383). Cela est aussi vrai dans la fonction publique, où l’obtention de fonds pour développer ces projets est conditionnée à des gains de productivité, comprenons des suppressions de postes.

Mais au-delà des suppressions de postes, c’est un véritable déplacement du travail, dans des -logiques néocoloniales, auquel nous assistons : les pays du Nord subissent des suppressions de postes et des restructurations, dans le même temps, les pays du Sud font travailler une main d’œuvre sous-payée, les travailleurs et travailleuses du clic, sous contrats à la tâche, chargé∙es d’entraîner les algorithmes, d’annoter et de corriger les données…

Dans les secteurs où des outils d’IA ont été mis en place, nous constatons :

- le renforcement d’oppressions comme le racisme ou le sexisme.

Dans les centres d’appels, les salarié∙es sont écouté∙es non seulement par leurs chef∙fes d’équipe, mais également par des IA qui peuvent les rappeler à l’ordre sur leur ton durant la conversation avec le ou la client·e (suffisamment jovial ou non), les mots utilisés, et leur accent. Plusieurs entreprises qui gèrent des centres d’appels ont aussi racheté des entreprises d’IA générative spécialisées pour changer le ton de la voix ou l’accent. En règle générale, en produisant les réponses les plus probables, les plus attendues, ou en cherchant à « standardiser » les voix et les accents, les IA reproduisent les discours dominants, à commencer par les stéréotypes racistes, sexistes, LGBTphobes, classistes, validistes… L’usage de l’IA dans le domaine professionnel engendre aussi des discriminiations immédiates, comme priver d’un emploi quand elle est utilisée pour le recrutement. - l’industrialisation de tâches déjà existantes privilégiant l’aspect quantitatif sur l’aspect qualitatif. Ainsi le logiciel de fabrication de planning de La Poste, Pop IA, confectionne des plannings à tour de bras mais sans tenir compte d’aucun paramètre humain comme la sécurité, la santé… simple fait

- la surveillance des salarié∙es et des usager∙es. Dans tous les services publics qui délivrent des prestations sociales (Caisses d’allocations familiales, France Travail…), les usager∙es les plus précaires sont ciblé∙es comme de potentiel∙les fraudeur·euses.Le simple fait d’être femme isolée , ou d’être attributare de l’Allocation adulte handicapée augmente le score de risque et la probabilité d’être contrôlé.

- une perte d’autonomie : aux finances publiques, les agent·es qui programmaient eux-mêmes les contrôles fiscaux en s’appuyant sur leurs connaissances se voient attribuer désormais des listes de sociétés soupçonnées de fraude sélectionnés par IA dans les services centraux ;

- une surcharge de travail liée au temps passé par l’intelligence humaine des salarié·es à réparer les erreurs de l’IA. Dans le métier de journaliste, les rédacteur·ices sont parfois relégué·es à un simple rôle de relecture ou de correction de textes générés par IA, sans initiative ni créativité, ce qui faisait pourtant le sel de leur métier ;

- la perte de sens au travail avec l’apparition de nouvelles opérations chronophages et dénuées d’intérêt, l’abandon de certaines tâches, des dépendances à l’outil informatique entraînant parfois la perte de savoirs professionnels et de technicités ou l’impossibilité d’expliquer le résultat trouvé par IA car développé en boîte noire. Un usage important des technologies numériques entraîne aussi un délestage cognitif avec des conséquences sur nos compétences et notre autonomie.

Loin des promesses vantées par les employeurs, le déploiement de l’IA impacte en profondeur les conditions de travail et l’exercice des métiers, des missions de service public. Les effets sont bien réels pour les travailleurs et travailleuses, comme les client·es et usager·es. Face à ces transformations massives du travail, il est indispensable d’agir syndicalement.

A qui profite l’IA ?

Dans le monde capitaliste où nous vivons, les systèmes d’IA reposent sur l’extraction massive de données personnelles pour augmenter les profits d’une poignée d’entreprises, parfois soutenues par des fonds publics. Les acteurs publics, les universités par exemple, n’ont pas les moyens financiers nécessaires pour développer les modèles les plus avancés, détenir la puissance de calcul, posséder les data centers. Ce sont donc quelques géants de la tech (Meta, Google, Amazon, Alibaba, OpenAI, xAI d’Elon Musk…) qui se partagent le marché et imposent leur domination sans aucun débat démocratique. En utilisant l’IA, on fournit donc un travail gratuit pour entraîner les IA, et ainsi augmenter les profits de ces multinationales aussi puissantes que des États, et en collusion fréquente avec l’extrême droite.

L’IA : une grave menace pour l’environnement

Consommation en eau, énergie, métaux… l’IA accentue gravement l’impact du numérique sur l’environnement. Le coût écologique est colossal mais sous-évalué, en partie parce qu’il est complexe à mesurer, a fortiori lorsque les Big Tech ne jouent pas la transparence sur les données nécessaires aux calculs . En effet, il faut prendre en compte :

- tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’IA : data centers (centres de données) nécessaires au stockage et au traitement des données, réseaux, terminaux (smartphones, ordinateurs, tablettes) ;

- les envisager à chaque étape de leur cycle de vie : conception, fabrication, distribution, utilisation et gestion des déchets, sachant que la fabrication génère l’empreinte écologique la plus lourde, notamment parce qu’elle repose sur l’extraction minière.

- La construction de nombreux data centers peut impliquer l’artificialisation des sols. Ils sont de surcroît très voraces en énergie, qui au niveau mondial dépend aux deux tiers du charbon.

Quelques ordres de grandeur

- Une requête ChatGPT pourrait représenter au moins 10 fois la consommation électrique d’une recherche sur Google (qui n’est déjà pas neutre !).

- Une image générée par IA est l’équivalent électrique de la recharge d’un smartphone.

- D’ici 2030, les choix actuels de construction de data centers à l’échelle mondiale pourraient impliquer des émissions de gaz à effet de serre équivalents aux trois quarts des émissions de CO2 du secteur de l’aviation commerciale civile.

Une contribution croissante au dérèglement climatique

Pour rester dans la course à l’IA de nombreux pays et entreprises reculent sur leurs engagements en matière de neutralité carbone. Certains data centers, dont beaucoup aux États-Unis, ont annoncé recourir au gaz ou au charbon, impliquant de maintenir ouvertes des centrales dont la fermeture avait été annoncée. Google a augmenté de 65 % ses émissions de gaz à effet de serre en 5 ans, Microsoft de 29 % en 4 ans. Quand les entreprises prétendent décarboner la technologie, ce n’est pas mieux : des projets de data centers géants dotés de mini-centrales nucléaires pour les alimenter (Small modular reactors) se multiplient.

En fait, l’IA entraîne une fuite en avant climaticide en raison de ses effets directs (par la consommation d’énergie) et indirects : report des engagements climatiques justifiés par la course à l’IA et diffusion massive du climato-scepticisme par les IA elles-mêmes. Il est en effet très facile de générer du contenu vraisemblable, conspirationniste ou climato-sceptique, avec des IA. Cela augmente drastiquement la quantité de ces discours en circulation, dont se nourrissent ensuite d’autres IA qui captent leur contenu sur Internet.

Une technologie qui repose sur l’extractivisme

Les data centers nécessitent des systèmes de refroidissement importants, qui augmente encore la consommation d’énergie. Certains utilisent de grandes quantités d’eau également. Les data centers et les sources d’énergies utilisées pourraient consommer entre 4,2 et 6,6 milliards de m3 d’eau en 2027, soit une consommation légèrement supérieure à celle d’un pays comme le Danemark, sans compter l’eau utilisée pour fabriquer les composants.

Les ordinateurs, tablettes, smartphones, et plus encore les data centers consomment des quantités exponentielles de métaux. Pour répondre à la demande croissante d’ici à 2050, la quantité utilisée pourrait représenter 3 à 10 fois le volume produit actuellement. Or ces métaux sont extraits de mines dont les impacts pour la santé et l’environnement sont colossaux : expositions pour les travailleur·euses, surconsommation en eau dans des régions déjà touchées par les sécheresses, surconsommation d’énergie, production massive de déchets miniers très toxiques… Les mines sont des zones de sacrifice, que les gouvernement des pays du Nord imposent aux pays des Suds – dont ils accaparent les ressources – ainsi qu’aux territoires où le gouvernement mène une politique de renouveau minier en France.

Rendre des services d’IA entraînera de nouveaux “besoins” en ressources numériques : mémoire et stockage, capacités de traitement des ordinateurs et smartphones. Cela risque d’augmenter l’impact environnemental de ces objets, tant lors de leur production que de leur usage. Il faudra aussi les renouveler de façon anticipée pour pouvoir utiliser les IA. On peut prévoir le déploiement de nouveaux terminaux spécialement conçus pour l’IA, avec leurs propres effets environnement

Nos réponses syndicales pour freiner l’emballement autour de l’IA

Solidaires soutient une position technocritique : ni technophobe par principe, ni techno-solutionniste. Autrement dit : nous considérons qu’aucune technique ne peut constituer une réponse miracle aux crises sociales et environnementales engendrées par le capitalisme. Surtout pas une technologie aussi vorace en eau, énergie et métaux que l’IA, et qui aggrave les inégalités sociales et les oppressions systémiques.

Solidaires actif face aux directions :

Face au développement des projets d’IA dans nos secteurs professionnels, l’Union Solidaires et toutes ses structures sont aux côtés des salarié·es pour lutter contre le déploiement, imposé par les entreprises et les administrations, d’outils souvent peu respectueux des missions et des conditions de travail des personnels. Les dernières décisions juridictionnelles commencent à forger une jurisprudence obligeant les employeurs du privé à informer les syndicats de la mise en place d’un projet d’IA impactant les missions et les conditions de travail. Cette absence de consultation peut conduire le juge à demander le retrait de la technologie concernée. Dans la fonction publique, nous exigeons également le financement d’études d’impact d’IA sur les conditions de travail.

Nous revendiquons l’inscription de l’IA dans l’évaluation des risques professionnels et le financement d’études d’impacts, compte tenu de ses conséquences sur la santé des travailleur·euses.

Vous retrouverez sur les sites de Solidaires et de l’ensemble des structures du matériel détaillant l’arrivée d’IA dans les sphères professionnelles et leur impact sur le travail et notre vie quotidienne.

Solidaires combat les suppressions d’emplois

Les camarades de Solidaires Informatique se sont pleinement mobilisé∙es lorsque la société Onclusive fut l’une des premières à subir massivement des suppressions d’emplois du fait de l’arrivée de l’IA dans leur secteur professionnel. Dans la fonction publique, nous dénonçons les suppressions de postes conséquentes aux déploiement des outils d’IA. La défense de l’emploi et des travailleur·euses est centrale pour Solidaires.

Solidaires débat et s’organise !

Notre organisation syndicale a été l’une des premières à organiser un cycle de débats pour former aux dangers liés à l’arrivée de l’intelligence artificielle dans la sphère professionnelle, mais également sur ses dimensions liberticides, écocidaires et discriminatoires. Ces journées de débats ont mobilisé des camarades journalistes, informaticien·nes, postier·es, agent·es des finances publiques, traducteur·ices… Ils ont été enrichis par les contributions de sociologues, de membres de la Quadrature du Net, de juristes et de militant·es engagé·es contre les dérives d’une société entièrement numérisée. Par ailleurs, Solidaires organise régulièrement des espaces de débat dans ses locaux et sur sa chaîne Twitch, sur l’arrivée de l’IA.

Notre Union est engagée avec d’autres associations, collectifs ou syndicats dans la coalition Hiatus. Cette dernière entend résister au déploiement massif et généralisé de l’IA. Hiatus dénonce ainsi l’inféodation des politiques publiques aux intérêts de la tech, ainsi que les coûts humains et environnementaux de l’IA. Elle porte la revendication d’un moratoire sur les gros data centers.

Solidaires lutte contre l’opacité

Face au manque de transparence, nous mobilisons différents canaux pour obtenir de l’information et notamment tout ce qui a trait à la protection des données via le Règlement Général de la protection des données (AIPD (Analyse d’impacts à la protection des données), délibération de la Commission Nationale Informatique et Libertés, saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs…).